豆柴は小さくて可愛らしい日本原産の犬種として人気ですが、「9キロ」という体重は豆柴の中ではやや大きいサイズに分類されます。今回は、9キロの豆柴の特徴や健康面の注意点、飼育時のポイントについて詳しく解説します。豆柴を飼う前や飼育中の方は、ぜひ参考にしてください。

豆柴については私のYouTubeでも公開しています。

豆柴の基本と9キロの豆柴について

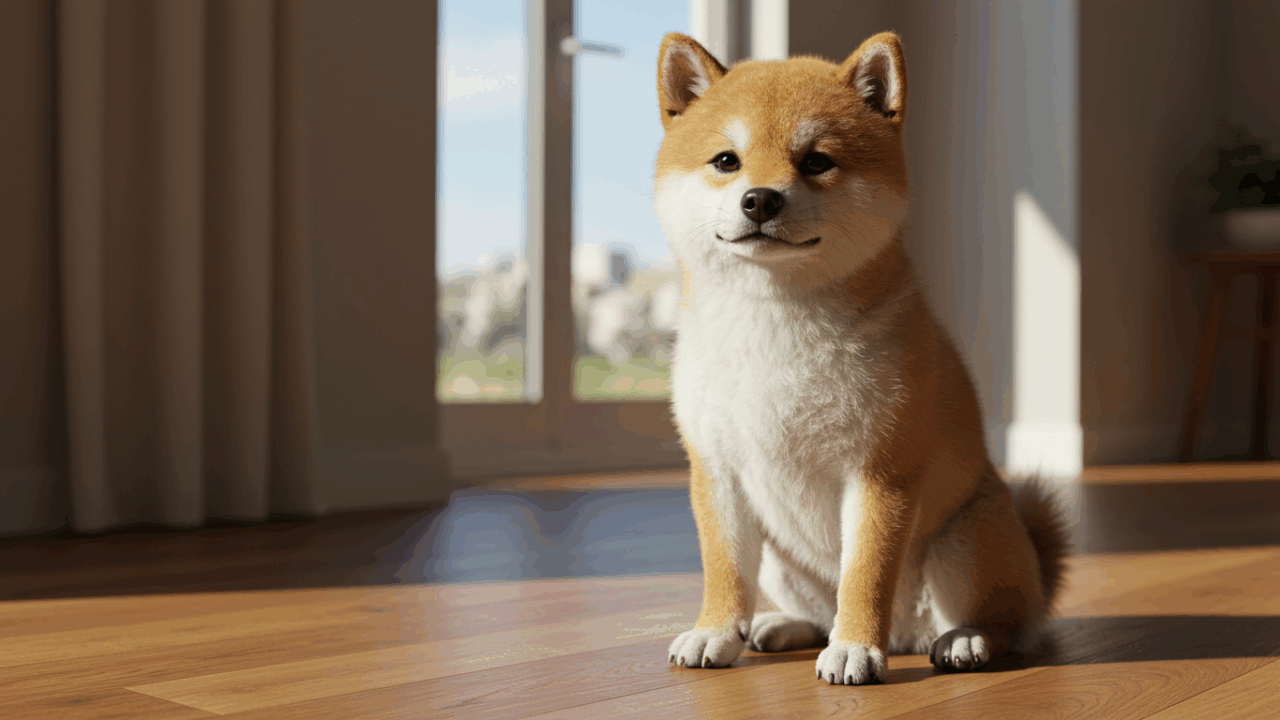

豆柴とはどんな犬種?

豆柴は一般的な柴犬よりも小型の個体を指す名称で、愛らしい見た目と忠実な性格で飼い主からの人気が高い犬種です。体重は通常4kgから7kgほどが多いですが、個体差により9キロを超える場合もあります。

9キロの豆柴は大きいの?

一般的な豆柴の体重範囲を考えると、9キロはかなり大きめです。中には9キロ程度の豆柴が標準の柴犬に近い体格である場合もありますが、豆柴としてのサイズ感からは少し外れていると言えます。体重だけで判断せず、体格や体脂肪率も見ることが重要です。

成長過程での体重の変化

豆柴は生後6ヶ月から1年で成犬の大きさに達しますが、その後の体重の増減には注意が必要です。特に9キロの豆柴は、成長が止まった後に肥満になりやすい傾向があります。適切な食事と運動管理が健康維持に欠かせません。

9キロの豆柴の健康管理

肥満とそのリスク

9キロの豆柴は、標準より大きいため肥満の可能性が高まります。肥満は関節炎、心臓病、糖尿病など様々な健康トラブルの原因になるため、体重管理は飼い主の責任と言えます。適切な体重を保つことが長寿につながります。

適切な運動量の確保

豆柴は活発な性格で毎日の散歩や遊びが必要ですが、9キロの個体は関節への負担も大きいため、無理のない範囲で継続的な運動が求められます。散歩は1日2回、30分ずつが目安ですが、犬の様子に合わせて調整しましょう。

定期的な健康チェックの重要性

肥満や大きめ体格の豆柴は関節疾患や心臓病のリスクが高いため、定期的な動物病院での検診が推奨されます。特に関節の動きや心音のチェック、体脂肪率の測定は重要なポイントです。

食事管理のポイント

9キロの豆柴には、カロリー控えめで栄養バランスの良いフードを与えることが大切です。肥満対策用のドッグフードや、獣医師に相談しながら適切な食事量を決めましょう。おやつの与え過ぎにも注意が必要です。

豆柴の飼育環境としつけ

広めの生活スペースの確保

9キロの豆柴は豆柴としては大きめなので、小さな部屋や狭いスペースではストレスを感じやすくなります。できるだけ走り回れる広めのスペースを用意し、快適な生活環境を整えることが重要です。

ストレスケアとコミュニケーション

飼い主との密なコミュニケーションは、豆柴のストレス軽減に役立ちます。毎日の遊びやスキンシップを通じて絆を深め、しつけも根気強く続けることが大切です。

しつけと社会性の育成

大きめの豆柴でも柴犬特有の頑固さは変わりません。幼少期からのしつけや社会性の教育が必要で、散歩中のマナーや他の犬との接し方を学ばせましょう。早めのしつけがトラブル回避に繋がります。

9キロ豆柴の魅力と注意点

かわいさと存在感

9キロの豆柴は小型犬のかわいらしさを保ちつつ、やや大きめの存在感が魅力です。飼い主との生活の中でそのバランスの良さを楽しめるでしょう。

運動不足に注意

体重がある分、運動不足になるとすぐに肥満や筋力低下に繋がるため、日々のケアが欠かせません。特に室内で飼う場合は遊びの時間を増やす工夫が必要です。

定期的な体重チェック

体重の変動に敏感に対応するために、家庭でも定期的に体重測定を行いましょう。少しの変化も見逃さず、早めに対処することが健康維持に繋がります。

まとめ

豆柴の9キロは標準よりやや大きめのサイズで、健康管理や生活環境に特に注意が必要です。適切な食事管理、継続的な運動、定期的な健康チェックを欠かさず行うことが長寿と快適な生活の秘訣です。

愛情を持ってケアし、しっかりコミュニケーションを取ることで、9キロの豆柴との毎日を楽しく過ごしましょう。